食後のひどい眠気、血糖値スパイクの原因と予防方法

血糖値スパイクとは

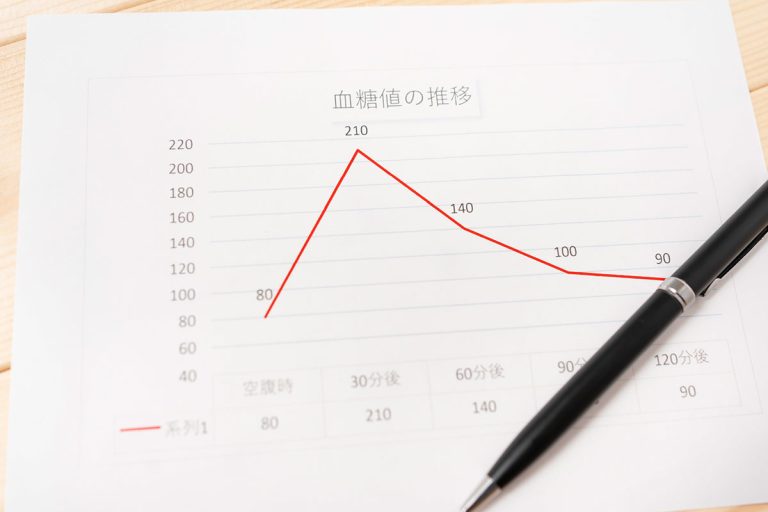

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急上昇し、その後急激に低下する状態を指します。

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急上昇し、その後急激に低下する状態を指します。

血糖値の推移がグラフ上で鋭く突き出た「スパイク」のように上昇するため、「血糖値スパイク」と呼ばれています。

通常、食事を摂ると食事に含まれている糖質が体の中に取り込まれ血糖値はゆるやかに上昇し、膵臓からインスリンというホルモンが分泌され一定時間後にインスリンの働きによって血糖値は徐々に下がります。

しかし、食生活の乱れや運動不足などがまねく肥満などの原因によるインスリンの分泌不足あるいはインスリン自体の作用低下によりインスリンが遅れて多量に分泌され血糖値の急降下を招きます。

この血糖値の乱高下(血糖値スパイク)が血管に大きな負担を与え、日々繰り返されることで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞を発症するリスクとなります。

血糖値スパイクの原因

血糖値スパイクは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後インスリンが遅れて多量に分泌され血糖値が急降下する現象です。この血糖値の乱高下には、食事内容・生活習慣が深く関わっています。

糖質の過剰摂取・早食い

糖質を多く含む食事は血糖値を急上昇させやすく、血糖値スパイクの大きな原因になります。

また、食事を急いで食べたり、大量に摂取する習慣は血糖値の上昇を抑制するホルモン(インクレチン)の働きが遅れ、糖質が一気に吸収され、急激な血糖値上昇が発生し、インスリンの多量分泌、血糖値の急降下を招きます。

食事の不規則さ(朝食抜き・長時間の空腹)

朝食を抜いたり、食事の間隔が長すぎると、長時間の空腹状態で血糖値が下がり、空腹後に糖質を摂ると、糖質の吸収が急速に進むため、血糖値が急上昇しインスリンが大量に分泌され、血糖値急降下が発生します。

運動不足(筋肉量の低下)

筋肉はブドウ糖をエネルギーとして利用するため、運動不足により筋肉量が減少すると、血糖値の調整が難しくなります。また、内臓脂肪の蓄積により、インスリンの作用が阻害されインスリンが分泌されていても、細胞がブドウ糖をうまく取り込めなくなる「インスリン抵抗性」という状態になり、さらに血糖値スパイクが起こりやすくなり、最終的に糖尿病を発症するリスクが高まります。

血糖値スパイクの症状(食後のひどい眠気)

食後の強い眠気・集中力の低下・気絶

インスリンの過剰分泌により血糖値が急激に下がると、脳のエネルギーが不足し、エネルギー消費を抑えるために「休息モード」に入ります。その結果、注意力の低下や集中力の減少、強い眠気が引き起こされます。

インスリンの過剰分泌により血糖値が急激に下がると、脳のエネルギーが不足し、エネルギー消費を抑えるために「休息モード」に入ります。その結果、注意力の低下や集中力の減少、強い眠気が引き起こされます。

また、エネルギー供給が不足し脳が正常に機能できなくなり、意識障害や失神が発生することがあります。

頭痛・めまい・ふらつき

血糖値の急下降から脳へのエネルギー不足が生じると、脳が酸素や栄養を求めて血管を拡張し、頭痛が発生します。また、血糖値が急激に上下することで、自律神経(交感神経と副交感神経)が急激に切り替わり、めまいやふらつきが生じます。

動悸・冷や汗・手の震え

血糖値スパイクに伴う急激な血糖値低下時に、体は生命維持のためにエネルギー源である血糖値を維持しようとアドレナリンを分泌して血糖値を上げようとします。

その過程で、心拍数が上がり、動悸・冷や汗・手の震えが生じます。

血糖値スパイクのリスク

血糖値の乱高下は体にさまざまな負担をかけ、糖尿病を始め、生活習慣病など多くの健康リスクを引き起こします。

糖尿病のリスク上昇

食後に血糖値が急上昇すると、血糖値を下げるために膵臓がインスリンを大量に分泌します。しかし、この状態が繰り返されると、膵臓が疲弊し、インスリンの分泌能力が低下します。さらに、インスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」も発生すると、血糖値が慢性的に高い状態となります。血糖値が高い状態が続くと、やがて糖尿病を発症するリスクが高まります。

動脈硬化・心血管疾患リスクの上昇

高血糖により血管内に糖化反応(AGEs)という現象が起こり血管の内壁に糖が付着して炎症が起こり、血液が流れにくくなる動脈硬化が進行します。

高血糖により血管内に糖化反応(AGEs)という現象が起こり血管の内壁に糖が付着して炎症が起こり、血液が流れにくくなる動脈硬化が進行します。

また、インスリンには、血糖値を下げる以外に血管を収縮させる働きもあります。

そのため、インスリンの過剰分泌が血管を収縮させ、血圧上昇や炎症を引き起こします。

この炎症が血管壁を傷つけ、動脈硬化がさらに進行。心筋梗塞や脳梗塞など重大な疾患につながる可能性があります。

認知機能低下・認知症リスク

脳はエネルギー源としてブドウ糖を必要としています。しかし、血糖値スパイクにより血糖値が急上昇した後、インスリンの過剰分泌で血糖値が急低下すると、脳に必要なエネルギーが不足します。このエネルギー不足が集中力低下、記憶力低下、脳疲労を引き起こし、長期的に認知機能に悪影響を与えます。

また、血糖値スパイクを繰り返すことで、インスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性が脳でも起こります。脳内のインスリンは記憶や学習をサポートしますが、抵抗性が生じると記憶力低下につながります。

さらに、血糖値スパイクによる血管のダメージを受けると、脳の血流が悪化します。脳は血流を通じて酸素や栄養を供給されていますが、この機能が低下すると脳梗塞などが起こりやすくなり、認知症のリスクが高まります。

血糖値スパイクの予防方法

血糖値スパイクによる食後の血糖値の急激な上昇を予防するためには、食事や生活習慣を意識することが重要です。

食事の工夫

食べる順番を意識する

野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べると、血糖値の上昇を抑えやすくなります。

糖質の多い食事を控える

精製された炭水化物(白米やラーメン、うどん、パスタなどの小麦粉製品)を控え、糖質は適量にする。

低GI食品を選ぶ

玄米・オートミール・大豆製品・野菜などを選び、白米・パン・ジュース・お菓子は控えめにする。

低GI食品とは

食後の血糖値の上昇がゆるやかな食品を指します。

GI(グリセミック・インデックス)は、糖質を含む食品が体内で血糖値をどのくらい速く上昇させるかを示す指標で、GI値が低いほど血糖値がゆるやかに上昇します。

食物繊維をしっかり摂る

野菜、海藻、豆類などは血糖値の上昇を抑える効果があります。

食事をよく噛んでゆっくり食べる

よく噛んで食べることで消化吸収がゆるやかになり、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果が期待できます。また、満腹感を得やすくなるため、食べ過ぎの予防にもつながります。

食事のタイミングと回数

朝食をしっかり食べる

朝食を抜き、過度な空腹で次の食事を摂ると血糖値が急激に上がりやすくなります。

間食を上手に活用

空腹時間が長くなると血糖値が乱れやすいので、ナッツやヨーグルトなど低GI食品の間食を取り入れる。

運動を取り入れる

食後の軽い運動

食後30分以内に軽い散歩をすることで、血糖値の上昇を抑制できます。

筋力トレーニングの実施

筋肉量を増やすことで、糖の代謝が改善され血糖値の安定につながります。

生活習慣の見直し

睡眠を十分にとる

睡眠不足はインスリンの働きを低下させ、血糖値が上がりやすくなります。

ストレス管理

ストレス時には血糖値が上昇しやすいため、運動を取り入れストレスの発散、またリラックスできる時間を意識的に持つようにしましょう。

飲み物にも注意

糖分の多い飲料を避ける

ジュースや甘いカフェドリンクは血糖値を急上昇させるため、水や無糖のお茶を選ぶようにします。

食前に水を飲む

食事前にコップ1杯の水を飲むことで血糖値の上昇がゆるやかになることがあります。

糖尿病との関連性

糖尿病は、膵臓の機能不全によって分泌されるインスリンの不足や働きの低下により、血糖値が慢性的に高い状態が続き、さまざまな合併症を引き起こす疾患です。

糖尿病の検査や健診などで多く行われている検査(HbA1c検査)では、過去1~2か月の平均血糖値をあらわす指標で判断しており、普段の血糖値は正常なのにもかかわらず、食後に限って血糖値が急上昇、急降下する「血糖値スパイク」は血糖値の異常を見逃されやすいため、「隠れ糖尿病」とも呼ばれます。

一般的な健康診断では見逃されやすいため、血糖値スパイクの症状を放置すると知らず知らずのうちに膵臓が疲弊し、糖尿病を発症します。

そのため、食後急激に眠くなったりだるさを感じたりする場合は、血糖値の乱高下をおこしているかもしれません。

血糖スパイクを早期に発見し、予防すると糖尿病になるリスクを軽減できます。

血糖値スパイクのQ&A

血糖値スパイクが起こりやすい人は?

糖質中心の食生活や早食い、朝食抜きなど食事習慣が乱れている人、運動不足で筋肉量が少ない人、ストレスや睡眠不足が続いている人です。加齢や遺伝でインスリンの分泌機能が低下している人や、妊娠中で血糖値が変動しやすい女性も注意が必要です。特に、清涼飲料水や菓子など糖質の多い食品を頻繁に摂取する人は、血糖値スパイクを繰り返しやすく、将来的に糖尿病や動脈硬化などのリスクが高まります。

血糖値スパイクが起こっているかどうか、自分で確認する方法はありますか?

セルフチェックの一つの方法として、次のような症状があるか確認してみましょう。

- 食後1〜2時間後に強い眠気やだるさを感じる

- 食後にめまいや頭痛が起こることがある

- 食後しばらくして冷や汗や動悸が出る

- 間食を取ると症状が改善することがある

これらの症状が頻繁に起こる場合、血糖値スパイクが疑われます。必要に応じて医療機関で相談してみましょう。

血糖値スパイクは健康診断で見つけられますか?

血糖値スパイクは、通常の健康診断で行われる空腹時血糖値やHbA1c検査では見つけにくい場合があります。これらの検査は血糖値の平均を測定するため、食後の急激な血糖値上昇を捉えられないことが多いからです。血糖値スパイクを確認するには、食後の血糖値を測定する「経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)」や、24時間血糖値を記録できる「持続血糖測定(CGM)」などの検査が有効です。気になる症状があれば医療機関に相談しましょう。

血糖値スパイクは糖質制限だけで改善できますか?

糖質制限は血糖値スパイクを抑制する一つの方法ですが、それだけで完全に防げるわけではありません。糖質を過度に制限すると、エネルギー不足や筋肉量の減少を引き起こす可能性もあります。バランスの取れた食事や適度な運動、生活習慣の改善をあわせて行うことが大切です。

血糖値スパイクは内服薬などで治りますか?

血糖値スパイクの改善には、まず食事や運動など生活習慣の見直しが重要です。内服薬は医師の判断で処方される場合があり、血糖値を下げる薬やインスリンの働きを改善する薬が用いられることがあります。しかし、血糖値スパイクは糖尿病の前段階である場合も多く、早期から生活習慣を整えることで薬に頼らず改善できる可能性があります。気になる場合は、自己判断せず医療機関に相談することが大切です。

血糖値スパイクで眠い時は寝た方がよいのですか?

血糖値スパイクによる眠気の際、必ずしも寝る必要はありません。血糖値の急降下で脳がエネルギー不足となり眠気が生じますが、食後に軽いウォーキングをすることで血糖値の安定が促され、眠気が和らぐことがあります。どうしても眠い場合は、15~20分程度の仮眠が効果的ですが、長時間の睡眠は夜の睡眠の質を下げる可能性があります。頻繁に眠気が起こる場合は血糖値スパイクが進行している可能性があるため、医療機関に相談することをおすすめします。

ドカ食いの後に意識を失うと気持ちよいのですが、危険でしょうか?

ドカ食い後に意識を失うような感覚は危険なサインです。大量の糖質摂取により血糖値が急上昇し、インスリンが過剰に分泌されることで血糖値が急降下し、脳のエネルギー不足から意識を失う場合があります。これは「反応性低血糖」と呼ばれる状態で、血糖値スパイクが進行している可能性があります。放置すると糖尿病や心血管疾患のリスクが高まるため、早めに医療機関を受診し、食習慣を見直すことが重要です。